[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。

こんにちは! イッキュウです。1級建築施工管理技士・第二次検定(旧実地試験)まであと75日ですね。

第二次検定は経験記述の出来が合格の鍵と聞きます。

しかし書き方が全く分かりません…

大丈夫です。一歩一歩積み上げれば誰でも作成できるんです。

スタート地点はみんな同じですよ。

このブログでは1級建築施工管理技士を独学で合格した立場から、合否の鍵となる『経験記述』の作成方法を分かり易くまとめます。

独学で苦労した経験をふまえ、他のサイトにはない考察・分析もまとめます。

『経験記述』は最も大事な問題 過去の傾向・・は

第二次検定(旧実地試験)は指導監督的立場としての実務経験と施工管理能力を判定するための問題で、特に経験記述(問1)は個別経験が唯一反映される問題です。

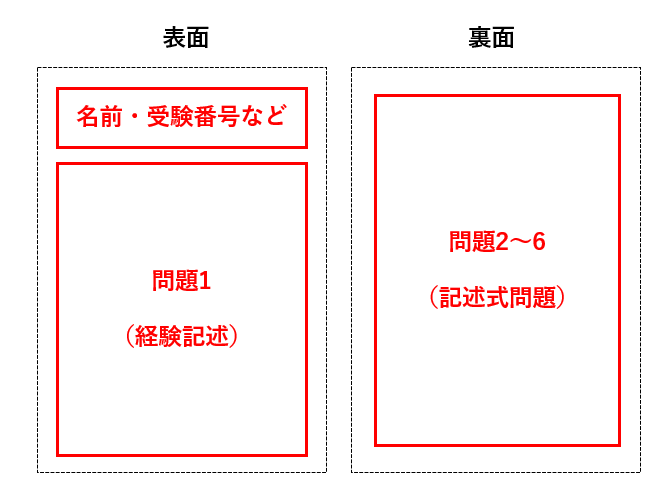

解答用紙や配点からもその経験記述の重要度がわかる!

解答用紙はA4両面です。表面は名前と受験番号の他、この問1の記述で埋められます。面積では40%以上あります。

つまり、施工管理管理技士の根幹を問う重要な問題で、配点も高いと言われています。

※配点は100点中32点と考えています。詳しくは以下にまとめました。

経験記述はテーマ3つ内1つが出題される

経験記述は3種のテーマの内1つが出題されます。

「品質管理」「建設副産物対策」「施工の合理化」の3種のテーマから一点です。

全てを勉強することで総合的応用力がつくので、ヤマをはらず3テーマとも準備したいです。

問題構成は「工事概要」「大問題」「小問題」の大きく3つです。

構成は、経験した工事概要、大問題(2~3問)、小問題(1~2問)です。

大問と小問合わせて4~5問を解答します。

- 大問題は「テーマ」「工事概要」「各設問条件」との整合性を持たせて解答するものです。

- 小問題は「自身の経験物件」の縛りがなく、知識で対応できる問題2~6の記述式問題に近い感じです。

解答する工種は全て同じでもOKですが、記述内容が類似するのは不可となります。

テーマはランダムに決められますが一定の法則性があります。

例えば、ここ10年で連続して同じテーマが出た事例はありません。また、この5年は副産物が抜けています。

よって、テーマの出題確率を順位付けすることは可能です。

| 年度 | 品質 | 合理化 | 副産物 |

| R6 | ◎ | ||

| R5 | ◯ | ||

| R4 | ◯ | ||

| R3 | 〇 | ||

| R2 | 〇 | ||

| R1 | 〇 | ||

| H30-2 | 〇 | ||

| H30 | 〇 | ||

| H29 | 〇 | ||

| H28 | 〇 | ||

| H27 | 〇 | ||

| H26 | 〇 | ||

| H25 | 〇 | ||

| H24 | 〇 | ||

| H23 | 〇 | ||

| H22 | 〇 |

予測はできるので、優先順位はつけるべきですが、原則ランダム出題なので少なくとも2つ、出来れば3テーマ分の準備が必要です。

また、出題の個別条件は毎年微妙に変えてくるので、過去の傾向から個別条件に対応できるよう、幅を持たせた準備も必要です。

H29のテーマは施工の合理化ですが、小問題では「品質を確保した上で行う施工の合理化であって、建設資材廃棄物の発生抑制に効果があると考えられるもの」というように、3テーマが混在した出題もありました。

3テーマ分の記述を準備した上、テーマ混在のシミュレーションもして応用力もつけましょう。

ヤマを張らずに3種準備すればテーマのはずれはありません。

また、1種ごとに混在のシミュ―レーションをしておけば応用力がつくので、これで対策は万全です。

次に、具体的な作成手順をまとめていきます。

工事概要の書き方

経験した工事物件と記述内容のチョイスは、ゼネコンと、専門業者では進め方が異なると考えます。

また、問題集やスクールのガイダンスによれば、住宅など3,500万円未満(建築一式工事7,000万円)の工事は避けた方が無難という意見もありました。

一方で、これ以下でも合格した事例も多数聞いています。程度問題で、極端に金額の少ない工事は避けた方が良さそうですね。

立場がゼネコンの方

自身が深く関わった物件を一つ決め、そこから書けそうなネタを過去問事例集で探す流れで構いません。

工種が多岐に渡るので1つの物件で3つのテーマを網羅できると考えます。

専門業者の場合

前記ゼネコン手法は専門業者の場合片手落ちになる場合があります。

例えば塗装専門業者なら、工種は塗装・シール・防水ぐらいです。その中で、3種のテーマを網羅させようとしても、記述ネタが欠ける場合があります。

過去問事例集で書きやすそうなネタをチョイスし、そこから自分の経験物件を探す、逆からのアプローチが良いでしょう。

場合により、テーマごとに3物件分のチョイスが必要になるかもしれません。物件名、住所、施工量を3物件分覚えるのは意外に簡単なのでここは妥協せずに行きましょう。

※専門業者の受験生はゼネコンに比べて常に不利な条件であるのは仕方のないことです・・・

工事概要の書き方

工事概要の作成はポイントを押さえれば簡単です!

ここの解説は事例を見て、勝手に略したりする判断をせず模倣するのが一番。

まずは新築と改修の事例を見ながら自身の「たたき台」を作って下さい。

新築の場合

工事名: ○○ビル新築工事

工事場所:○○県□□市〇丁目□番

工事の内容:事務所,鉄筋コンクリート造,6階建地下1階,延べ面積 6,500m

外部:複層仕上げ塗材仕上げ,屋上アスファルト防水

内部:(天井)ロックウール化粧吸音板,(壁)せっこうボード下地 EP,(床) ビニル床シート

工期:平成28年10月~平成30年9月

あなたの立場:工事主任

改修の場合

工事名:△△住宅改修工事

工事場所:○○県□□市〇丁目〇⁻〇⁻〇

工事の内容:共同住宅,外壁2丁掛けタイル張り1,130㎡,モルタル浮き部分45 ㎡ エポキシ樹脂注入,外部シーリング1,250m

工期:平成29年5月~平成29年8月

あなたの立場:主任技術者

※建物規模も添えるとなおよい。

細かい注意点は問題集等を参照ください。一定量の事例を読み込むことでポイントがつかめてきます。

記述の書き方と注意ポイント

さぁ、ここからが本番。経験記述の作成です!

まずは自分の経験に合致する例文を過去問・事例集からピックアップしましょう。

※お奨めはこちらです。

▶ 1級建築施工管理第二次検定問題解説集 2023年版

他のテキストも気になる場合は以下にまとめました。

某No1スクール受講者に聞いた話:解答案作成にあたり、問1全てが網羅された合格者事例集をまず20回読んで感覚をつかむように指導されているようです。参考になりますね。

次に自身の経験事例に転換していきますが、毎年問題の個別条件は一定ではないため、過去問の事例をベースに全てに対応できるように肉付けしていきます。

その方法は3テーマすべて異なります。それぞれ過去問3回分をふまえて見ていきます。

品質管理の対策

問題1-1(大問題)では2つの事例を問われます。

過去3回分の過去問を見る限りさほどヒネリはありません。

普段の品質管理作業を要約するだけであり、比較的難易度が低いと思われます。

普段の施工作業における、施工マニュアル・品質チェック表などに記載されている内容でOKです。

| 問 | R1(2019) |

| 1 | ① 品質管理項目 ② 設定した理由 ③ 実施した内容と,留意した内容 |

| 2 | ① 作業所において,組織的な品質管理を行うための方法や手段 ② ①の方法や手段で組織的な品質管理を行うことによって得られる効果 |

| 問 | H28(2016) |

| 1 | ① 要求された品質,品質管理項目,工種名 ② 取り上げた理由 ③ どのように管理したか,その実施した内容 |

| 2 | 品質管理目標,品質管理項目及び活動内容を協力業者等に,周知するため及びそれらに基いて施工されていることを確認するための方法・手段 |

| 問 | H26(2014) |

| 1 | ① 要求品質と,重点品質管理目標 ② 品質管理項目とそれを定めた理由 ③ どのように管理したか,実施した内容 |

| 2 | ① 作業所における組織的な品質管理活動 ② 組織的な品質管理活動を行うことにより,どのような効果が得られる |

対策としては「R1年度」の型を基本と考えて、①は要求品質や管理項目などのひねりに対応できるようにします。

③ならば「実施した内容と留意事項」が「どのように管理したか実施した内容」はほぼ同じ問いかけです。微妙に言い換えに惑わされないように記述案を考えておきます。

問題1-2(小問題)は経験記述というよりは、ほぼ記述式問題です。

過去問解答例をよく覚えて臨みましょう。

建設副産物対策

問題1-1(大問題)では3つの事例を問われます。

建設副産物の場合、環境対策の観点から、発生抑制、再使用、再生利用など条件を絞られて、普段の作業にどのような工夫をしたかを問われます。

作業の中には工夫が出来ないものもあります。自分の経験の引出しからのネタが絞られるため、比較的難易度が高めです。

以下の出題から分かるように、3つの記述条件に答える必要があります。

| 問 | H30(2018) |

| 1 | 発生抑制,再使用又は再生利用とし,重複して選択してもよい。 ① 建設副産物対策 ② 工種名等 ③ 対策として実施したことと実施に当たっての留意事項 ④ 実施したことによって得られた副次的効果 |

| 2 | 建設副産物対策として,建設廃棄物の適正な処理の事例を2つあげ,対策として実施したことと,それらを適切に実施するための留意事項を具体的に記述しなさい。 |

| 問 | H27(2015) |

| 1 | 発生抑制について2つ,再生利用について1つあげる。 ① 工種名 ② 計画・実施した内容 ③ 結果と波及効果 |

| 2 | 現場で分別された産業廃棄物の適正処分にあたっての留意事項を2つ,産業廃棄物をあげて具体的に記述しなさい。 |

| 問 | H24(2012) |

| 1 | 発生抑制,再使用,再生利用,熱回収,適正処分の建設副産物対策から,異なる対策を3つ選び, ① 選んだ建設副産物対策 ② 工種名 ③ 実施した内容 ④ 結果とあなたの評価 |

| 2 | 地球環境保全のため建築工事現場においてどのような取り組みを行うべきか,次の3つの環境問題から2つを選び,具体的に記述しなさい。 [地球温暖化][熱帯林の減少][水質汚染] |

過去3年分の傾向から準備しておくべき条件の優先順位を以下にまとめました。

- 発生抑制(2つ)

- 再生利用

- 再使用

- 適正処分 ※これは問題1-2で問われることが多い。

- 熱回収

最低限1~3の4点の記述の準備が必要でしょう。

問題1-2(小問題)はほぼ記述式問題です。

産業廃棄物を適正に処分する知識や、地球環境問題に対する工夫を問われます。

- 産業廃棄物は委託業者へ出してマニュフェストE票で管理するとか、懸濁水をノッチタンクにためて中性化して排水するなどを解答します。

- 地球環境問題とは壮大な課題ですが、搬入車両のアイドリングストップの推奨や、公共交通機関を出来るだけ使用するなど、身近な出来ることを解答します。

施工の合理化

問題1-1(大問題)で2つの事例を問われます。

施工の合理化の場合、普段の作業において、工期短縮や施工の省力化の観点からのどのような工夫をしたかを問われます。

合理化のために品質を落とすことがあってはいけないため、合理化の記述と同時に品質確保の記述も求められます。

ある意味、品質の問題と言っても過言ではありません。

| 問 | R2(2020) |

| 1 | 労務工数の軽減,工程の短縮などの施工の合理化の事例を2つあげる。 ① 工種又は部位等 ② 実施した内容と品質確保のための留意事項 ③ 実施した内容が施工の合理化となる理由 ④ ③の施工の合理化以外に得られた副次的効果 |

| 2 | 施工の合理化の取組みのうち,品質を確保しながらコスト削減を行った事例を2つあげ,①工種又は部位等,②施工の合理化の内容とコスト削減できた理由について具体的に記述しなさい。 |

| 問 | H30(2018)-2 |

| 1 | 現場作業の軽減及び工期の短縮の事例をそれぞれ1つあげる。 ①工種又は部位等 ②実施したことと品質確保のための留意事項 ③実施したことが現場作業の軽減又は工期の短縮に結び付く理由 ④現場作業の軽減又は工期の短縮以外に得られた副次的効果 |

| 2 | 建設現場における労働生産性の向上のための取組みについて,2つ事例をあげ,取り組んだことと,それによって得られる効果について具体的に記述しなさい。 |

| 問 | H29(2017) |

| 1 | あなたが計画した施工の合理化の事例を2つあげる。 ① 工種又は部位等 ② 施工の合理化が必要となった原因と実施した内容 ③ 実施する際に確保しようとした品質と留意事項 ④ 実施したことにより施工の合理化ができたと考えられる理由 |

| 2 | 品質を確保したうえで行う施工の合理化の方法であって,建設資材廃棄物の発生抑制に効果があると考えられるものについて,次の①から②を具体的に記述しなさい。 ① 施工方法 ② そう考える理由 |

工期短縮と施工の省力化のいずれにも対応出来るように準備しておきましょう。

施工の省力化は工期短縮につながることも多く、こちらを重点に準備しておくと良いでしょう。工期短縮もカバー出来ないことはありません。

最後に副次的な効果を問われることがあります。

工期短縮や省力化は、施工費の削減、廃材の削減につながることも少なくありません。そのような副次効果を意識して記述案を決めていきましょう。

問題1-2(小問題)はほぼ記述式問題です。

問1の準備がそのまま連動して記載出来ます。

※問1-1の準備を4~5例程度しておけば1-2もカバー出来るでしょう。

その他共通注意事項

✔ 冒頭の文章で建設工事を取り巻く課題の説明は無視してOK

例えば、R1年度の問題冒頭は次のような記載です。

建築工事の施工者は、設計図書等に基づき,要求された品質を実現させるため、施工技術力、マネジメント力等を駆使し、確実に施工することが求められる。

ここはあまり注意する必要はありません。受験時に混乱してペースを乱されないように。

✔ 「ただし・・・・に関する記述は除く」という注釈が付いている場合があるので要注意です。

例えば、H25の施工の合理化で「プレカットして効率化」は省かれていました。

過去問の傾向をみて、+αの記述バリエーションを心がけましょう。

✔ 記述の文字数の注意。少なく過ぎても多すぎでもダメです!

文字数は解答欄をみると70~90文字程度がちょうどよいです。

※100文字まで行くと解答用紙に収まりません。欄からはみ出すと減点との噂も。

少な過ぎず、多過ぎずを心がけて下さい。要約能力も問われています。

※書き過ぎは減点機会を採点者に与えてしまうので注意すべしと資格スクール受講者から聞きました。

✔ 過去問事例集の丸写しは不可と言われますがケースバイケースです。

理由は次の通りと考えます。

問題1の解答は「工事概要に記した内容・規模・工期」「設問の詳細条件、混在条件」があります。

工事概要は固有のもの、設問条件は毎年に変わります。ここに丸写し解答をいれると全体バランスがずれるのはあたり前です。

全体バランスが悪くなるとどんどん減点されていくでしょう。

※詳しくは次の記事にまとめました。

》【経験記述】で嘘や事例集の丸写しで合格出来るか・・

- 工事概要に書く工事報告書等を出来れるだけ集め、そこに事例集のネタをはめ込みます。

- 次に仕様が若干変わったイメージで、工事報告書全体を調整します。ネタを軸に工事の全体のストーリを調整するのです。

- 最後に全体を通して整合性がとれているかチェックします。

✔ 最後に第三者のチェックをしてもらうことです!

自作の記述案は独りよがりになります。

※全体の整合性もずれていることもあります。

必ず社内の有識者や、文章チェック能力の高い上司や同僚に確認してもらいましょう。

思わぬミスや齟齬が見つかることでしょう。

格安の添削サービスも種々あります。 例えば 独学サポート事務局です。 色々探すのが手間であればコスパも実績も十分なので即決してOKです。

その他は以下にまとめています。

✔ 余談:経験記述は一定の記述訓練が必要

二次の内、経験記述以外の対策は次にまとめてあります。

まとめ

1級建築施工管理技師の第二次検定・経験記述について試験の傾向、テーマ別の対策、注意事項で大事な部分を凝縮してまとめました。

経験記述はセコカン受験の要です。万全の対策で臨んで下さい。

効率よく進めるための便利グッズ(文房具、他)を以下にまとめましたのでご参照ください。

コメント